Damien Le Guay est philosophe, président du Comité National d’Éthique du Funéraire (CNEF), et auteur de nombreux livres sur la mort, les rites funéraires ou la place des morts dans nos sociétés(1). Il intervient régulièrement dans des colloques, congrès, journées de formation, et directement auprès des opérateurs funéraires. En janvier 2016, devant un vaste parterre, il est intervenu dans un colloque sur le thème : "La mort intime". Quels liens existent entre l’intimité et la mort ? Quelles sont les conditions qui permettent d’instaurer une intimité autour de la mort ? Avons-nous perdu cette intimité avec la mort, et donc le sens de l’intimité ? Depuis lors, il a repris ce thème, et se propose ici de développer cette problématique sur plusieurs numéros. Nous le remercions d’avoir accepté de nous livrer ses réflexions de haute tenue. Elles nous permettent de "prendre un peu de hauteur", de sortir de notre quotidien pour mettre en perspective l’action des opérateurs funéraires et ce qu’il faudrait faire pour tenir toujours haute la qualité de l’offre funéraire.

La rédaction

|

| Damien Le Guay. |

Propos introductifs…

"Il pleut sur Nantes", chante Barbara. Une rencontre aurait pu avoir lieu "25 rue de la Grange-aux-loups" entre un père en train de mourir et sa fille. "Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire." Mais la rencontre n’eut pas lieu. "Il mourut à la nuit même sans un "adieu" ni un "je t’aime". Il mourut seul, avec toutes ses paroles restées au travers de la gorge, restées sur le cœur. "Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin", dit-elle. Chagrin du cœur, cœur chagriné, chagrin des impossibles rencontres sous la pluie et des ultimes paroles restées suspendues dans le ciel.

Nous pouvons même placer toutes nos considérations sur la place des morts dans nos sociétés, sous le signe de cet ultime rendez-vous manqué, de ces paroles non dites, de ce désir avorté d’être réchauffé pour lutter contre le froid de la mort. Signe d’une intimité avec nos morts perdue dans les limbes. L’escamotage de ces moments d’adieu est devenu la règle, au point d’instaurer une nouvelle étrangeté vis-à-vis de la mort, la nôtre et celle de nos proches. Désormais, les morts sont là sans être là, encombrants plus qu’absents. Il pleut sur Nantes et sur nos convois funéraires et tout le cérémonial de nos funérailles. Faisons du "25 rue de la Grange-aux-loups" la nouvelle adresse de nos morts.

I - Le constat, nous le connaissons. Il a déjà été dressé…

Tout est fait pour rendre "la mort interdite", nous disait Philippe Ariès il y a déjà quarante ans. Elle est désormais condamnée au "sens interdit" : pour être, tout à la fois, sur des routes qui ne mènent nulle part, pour avoir une signification incertaine, pour ne pas dire impossible, pour être cet évènement qui n’en est plus un et nous laisse pantois dans une sorte de sidération muette continue. De nouvelles questions apparaissent : Que devons-nous faire de nos morts ? Pouvons-nous encore "commercer" avec eux, continuer un dialogue d’une autre manière, sans passer pour des fous ?

Tout cela conduit à un bannissement de la mort de nos vies, et des morts de nos cités. D’où des difficultés inédites en cascade quand nous devons vivre ce temps du mourir – celui de nos proches ou le nôtre –, quand nous devons poser des gestes, des paroles et tout cet ensemble de rites funéraires qui n’arrivent pas bien à se reformuler, quand le moment supposerait que nous parlions "une dernière fois" pour dire ce que nous "avons sur le cœur". De bavarde et orchestrée, la mort est devenue aphone et anarchique. Elle n’arrive plus à se dire. Nous avons une peine infinie à poser sur elle des propos pour refuser les conventions d’autrefois (jugées hypocrites) et le cérémonial religieux d’antan – jugé dépassé. Alors, nous préférons combler ce silence de mort dans le bruit du quotidien, et étouffer toutes les paroles funéraires dans une incertitude de ritualités "à inventer" – sans très bien savoir comment !

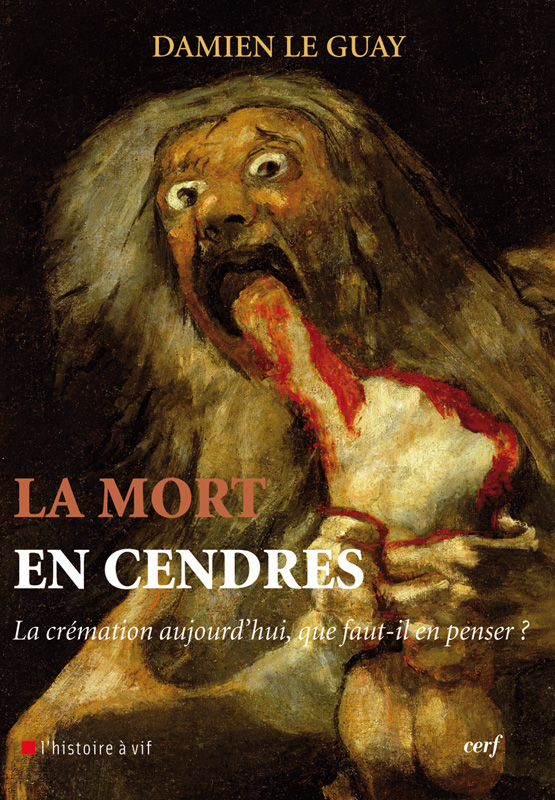

"La Mort en cendres".

"La Mort en cendres".

Rien ne s’arrête plus quand une personne vient à mourir : ni le temps social, ni la circulation automobile, ni les passants dans la rue. Pire : le transport des cadavres (dans les immeubles, les lieux publics et au milieu des villes) est désormais considéré comme une nuisance sociale, un trouble du voisinage, et occasionne des plaintes. Quant aux "pompes funèbres", elles n’ont plus rien de pompeux, ni même de funèbres. Une immense demande de discrétion conduit à une misère funéraire. Il faut n’être plus gêné par les morts, ne pas les gêner ; ne plus les déranger, n’être pas dérangé par eux.

L’encombrant cercueil disparaît de plus en plus au profit des urnes funéraires – qui, en France, sont pour partie mobiles. Certains voudraient faire disparaître aussi les cimetières. Ils prennent trop de place, et fleurent bon un attachement ringard au sol, à la terre et aux ancêtres. Quant au deuil, il n’est plus visible, ne doit plus l’être. Il faut en réduire l’empreinte sociale et toutes ses perturbations sur l’écologie humaine. Chacun doit bricoler comme il peut avec son deuil pour en limiter la portée, la visibilité et les signes extérieurs de troubles psychologiques.

En somme, la mort n’est plus un évènement social ; le mourir n’est plus une aventure intime. Et s’ils le sont, ils le sont presque en contrebande des injonctions sociales dominantes. Plus que jamais, la mort gêne, le mort encombre, le deuil s’efface. Plutôt que la parole de circonstance, le silence ; plutôt qu’une éloquence d’accompagnement, le mutisme ; plutôt que l’embarrassant cadavre, les cendres légères ; plutôt que le lourd cercueil qu’il faudra porter jusqu’à sa dernière demeure, l’urne éthérée.

Désormais, il faut faire vite, aller vite, et ne pas s’encombrer de toutes ces cérémonies trop longues et de tous ces deuils visibles qui n’en finissent pas. La vie a quitté son clair-obscur, et repousse au-delà de l’horizon social sa part d’obscurité funéraire. C’est ainsi qu’en fin de vie, nous constatons un puissant désir de sédation, une demande d’endormissement avant de mourir et de nombreuses tentations euthanasiques. Avant ou après la frontière de la mort, il importe, pour nos contemporains, de réduire la conscience éveillée par la souffrance, de limiter la vigilance, et donc de réduire la conscience tragique des séparations inéluctables pour mieux réduire, au strict nécessaire, les délais d’attente (et de partage) jugés désormais trop longs.

En somme, nous sommes collectivement passés, dans notre figuration sociale, de la conscience d’une bougie qui s’éteint en douceur jusqu’au bout d’elle-même, à l’envie d’une coupure électrique immédiate, de la conscience des crépuscules quand le jour tombe et que les hommes vont jusqu’à leurs tombes, à celle du "clap de fin" quand, sur nos écrans, apparaît la dernière image avec "The end".

Allons-nous méditer, comme Bachelard, sur la "flamme d’une chandelle", sur ce veilleur devant cette flamme qui "pense à la vie et pense à la mort" et à cette "mort facile" – aussi facile que la naissance ? Non. Notre imaginaire, si important pour nous donner des références, des images, des supports de méditation, est de moins en moins en lien avec la nature. Notre imaginaire funéraire est devenu électrique : nous pensons à faire sauter les plombs de notre vie quand l’énergie intérieure s’affaiblit.

II - Ce constat qui s’impose à nous a partie liée avec les développements de plus en plus prégnants de l’individualisme démocratique

Alain Ehrenberg met en avant une "nouvelle fatigue" moderne, une "peur d’être soi sans jamais y parvenir". L’individu est d’autant plus moderne qu’il quitte la morale publique et les contraintes sociales qui vont avec elle, et doit, seul, de lui-même, faire usage d’une liberté individuelle. Cette liberté est presque en roue libre pour avoir de moins en moins d’obstacles sur sa route. Cet avantage de l’autonomie rend l’usage de cette souveraineté individuelle de plus en plus problématique. Comment se déterminer, comment trouver les voies et moyens d’une détermination personnelle quand l’isolement est de mise ?

Le paradoxe actuel est le suivant : plus les individus sont libres, plus ils sont dans l’incapacité à faire usage de leurs libertés. Tout choisir sans savoir quoi choisir, ni surtout savoir comment choisir. Ce sujet impuissant devant sa toute-puissance n’arrive plus à agir pour avoir perdu une instance extérieure à laquelle il doit se référer. Qu’a-t-il perdu en devenant tout à fait moderne ? Son âme. L’âme comme centre de l’homme qui a été remplacée par l’intérieur de l’individu.

Ce gigantesque changement est la modalité principale de la sécularisation. Le dialogue de l’âme avec son créateur a été remplacé par le dialogue de soi avec soi-même. Et, ajoute Jean-Louis Chrétien, "l’identité moderne résulte d’une profanation de l’espace intérieur" au sens de "rendre profane", de ne plus le considérer comme un "lieu consacré" ou le "temple de Dieu". Cette désacralisation conduit à sacraliser la subjectivité. Mais, comment donner consistance à l’intériorité quand elle ne se réfère qu’à elle-même ? Que dire de cet immense déménagement de notre intériorité habitée par une conscience extérieure – si bien vue par Victor Hugo quand, après avoir voulu la fuir de toutes les manières possibles, l’homme se rend compte que "l’œil était dans la tombe et regardait Caïn" – et qui, désormais, est soumise au forces sournoises de l’inconscient, aux pulsions plus puissantes que notre conscience, et à tous les trous d’air dépressifs qui nous traversent – et qu’il faut combler par un usage intempestif d’antidépresseurs ?

Nous n’avons pas assez mesuré l’avantage psychique d’une responsabilité devant Dieu, d’un sentiment de culpabilité face à cet autre plus autre que moi et plus intime que mon intimité. Désormais, dans la nouvelle configuration psychique, pour n’être plus coupables vis-à-vis de Dieu, nous devenons responsables de tous nos troubles. Et si l’individu est en guerre, il l’est avec lui-même, et non dans cette posture de combat de Jacob avec l’ange Jacob de demander avec énergie un surcroît de bénédiction. Si nous ne sommes plus jugés, nous sommes coupables de nous-mêmes – pour être, en même temps, juge de soi et victime de soi. Cette nouvelle configuration psychique désinvestit en quelque sorte l’intériorité de sa double fonction : fonction de tribunal intérieur et fonction agonique.

La première nous introduit dans une intériorité en dialogue avec plus puissant que soi. La seconde nous fait entrer dans la joie douloureuse des combats spirituels. Si l’intériorité perd ses deux fonctions, si elle n’est plus une instance de dialogue et de combat, si elle accumule sur elle-même toutes ses fautes, toutes ses responsabilité, sans devoir se justifier (et obtenir, s’il est demandé, un pardon mutuel), alors il nous faut considérer qu’elle prend le risque d’être, par défaut, une fiction creuse, un espace inhabité et donc anxiogène.

Alain Ehrenberg insiste sur les effets anxiogènes de cette nouvelle économie psychique. La dépression est alors à considérer comme une maladie d’un individu responsable de lui-même sans avoir les moyens de l’être. Plus il se croit responsable de lui par lui-même, moins il est en mesure de se doter des outils pour y parvenir. Il est alors "fatigué d’avoir à devenir lui-même" ; cette souveraineté de soi est superbe, mais impossible. Pour être auto-fondée, autonome jusqu’à l’isolement, cette souveraineté de soi sur soi est un paradis infernal, une sorte de voie royale en forme de cul-de-sac. Une question, toujours, revient : Comment sortir de soi, se diviser, être soi et soi-même, pour connaître cette nécessaire division qui permet de mieux s’accepter, de se doter des moyens de se supporter ? Sans porte de sortie par derrière, sans échappatoire, sans fenêtre d’évasion, la royauté de soi sur soi devient une prison fermée de l’intérieur.

Comment accéder à soi quand il n’y a plus de vis-à-vis ? Disparaît alors l’intériorité qui est aussi, et avant tout, une capacité au retrait, un abri pour y loger ses secrets – dans la crypte (krypton) intérieure. Sans repli, l’horizon devient infernal. Sans recoin, le pays devient un désert. Surveillé par soi, l’évasion de soi est impossible. Dès lors, il nous faut penser autrement cette intimité autour de la mort qui, nous met en garde Robert-Williams Higgins, ne saurait cautionner une "privatisation de la mort" ou une "psychologisation de la mort", ou même une "mort contractuelle" – toutes sortes d’approches qui tendent à vouloir nous convaincre qu’une "conversion de la mort" se serait imposée qui ferait d’elle "un problème psychologique et une affaire privée". L’intimité est plus large que le privatif ; l’ébranlement de la mort plus ample que les troubles psychologiques.

Tous ces éléments nous permettent de considérer autrement ce lien vital entre l’intimité et la mort. Envisageons d’une autre manière cet "interdit de la mort" comme une conséquence d’un ébranlement de l’intimité – au point de constater son emprisonnement volontaire et donc aussi son évidement.

D’une part, nous verrons (I) le lien intrinsèque (et rompu) entre l’intimité révélée à soi-même et la conscience de la mort, et, d’autre part, nous nous interrogerons (II) sur la disparition de cette intimité ultime, en fin de vie, qui nous rend incapables de gérer ce surcroît d’émotion face à la mort.

Damien Le Guay

Philosophe et président du CNEF. Il enseigne à l’Espace éthique de l’AP-HP (sur les questions d’éthique de la mort) et est maître de conférences à HEC. Il fut auditionné par la première commission parlementaire de Jean Leonetti ("Respecter la vie, accepter la mort", juin 2004) sur les questions d’évolution de la mort et de perte de rituels. Il intervient régulièrement dans les journaux sur les questions relative à la mort, aux cimetières, aux opérateurs funéraires et à la fin de vie.

Nota :

(1). Citons, en particulier : "La Mort en cendres" (Éditions Le Cerf, 2012) ; "Le Fin Mot de la vie" (Le Cerf, 2014) : "Les Morts de notre vie" (Albin Michel, 2015 – livre d’entretiens avec entre autres Juliette Binoche, Amélie Nothomb, Christian Bobin et Philippe Labro).

Résonance n°133 - Septembre 2017

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :