Pour mieux comprendre ce devoir de compréhension, partons de trois constats :

Damien Le Guay,

Damien Le Guay,

philosophe, président du CNEF.

- L’emprise des religions sur les obsèques s’est affaissée depuis quarante ans.

- Les professionnels du funéraire sont confrontés, très souvent, à des demandes religieuses qui n’arrivent pas bien à s’exprimer.

- Les mêmes professionnels ne savent pas comment y répondre et y faire face.

Face à ce nouveau paysage funéraire, à ces demandes incertaines d’elles-mêmes et ces réponses qui ont souvent du mal à se formuler, le CNEF (le Comité National d’Éthique du Funéraire), dont je suis le président, organisera, lors de FUNÉRAIRE PARIS, une conférence, le vendredi 20 novembre prochain à 15 h. Le CNEF a, depuis plus d’un an, mis au point un livret qui fait le point, grâce à la contribution de représentants officiels des principales religions en France, sur les rituels religieux lors des obsèques et autour de la mort. Tanguy Chatel, sociologue, a dirigé ce travail avec le souci de mettre à disposition des ressources, des informations, des indications précises pour éviter les confusions ou parfois le manque de tact des professionnels. Loin de toute idée de prosélytisme ou d’une offre religieuse qui serait faite par les opérateurs funéraires, ce livret permet d’insister sur la qualité de l’offre funéraire pour éviter les difficultés liées à l’ignorance du "fait religieux" – qui est si important, pour la grande majorité de nos concitoyens.

Essayons de mieux comprendre le problème et cet inédit de notre situation

1 - Le "fait religieux" n’est pas, surtout face à la mort, un élément folklorique. Quand il est demandé, quand il s’impose à tous, il relève bien plutôt du travail fondamental des religions, à savoir, tout à la fois, un devoir de se relire, un devoir de se relier les uns aux autres et une ouverture vers un au-delà. Il est vital pour faire face, lors d’un deuil, aux violences de mémoire et à toutes les autres commotions intérieures. Pourquoi subissons-nous de pareils traumatismes émotionnels ? Pour n’être pas affectivement autosuffisants. Notre construction de soi dépend des autres et s’élabore avec des dépendances croisées. Après tout, qui suis-je ? Une liberté plus ou moins grande gagnée sur des relations entretenues, des attachements assumés, des affections mutuelles. Je suis donc en dette – en bonne ou en mauvaise dette. Et cette reconnaissance de dette joue avec douleur au moment d’un deuil. Tout deuil est un deuil de mémoire. Je me suis constitué par ce croisement incessant avec d’autres histoires, par ce maillage avec d’autres récits. À la longue, ils finissent par constituer mon tissu de mémoire – même si les motifs sont singuliers et la trame unique. Au moment d’un deuil, tous ces nœuds croisés souffrent et font souffrir. Ces croisements inextricables de mémoire (mémoire acquise, mémoire empruntée et mémoire construite) constituent ce que Paul Ricœur nomme des "identités narratives".

2 - La mémoire est donc de nature spirituelle. Quand elle souffre, je souffre. Faisons du deuil une convocation de mémoire, une réquisition impérative, un traumatisme des fondations. Jusqu’au deuil (immense souffrance mémorielle), je croyais disposer de ma mémoire. Je me rends compte alors qu’elle me constitue et pour partie me tient, presque à mon insu. Avec la perte de l’être aimé, d’innombrables amputations, coupures, blessures se produisent. Amputations de soi, de ses mémoires accumulées, de ses récits personnels. Avec la mort, nous sommes face à une dette d’amour qui désormais n’a plus de créancier. Dette que nous sommes désormais seuls à connaître. Celui qui n’est plus là, en face, dans le face-à-face d’amour, est désormais et pour toujours, dans l’unique mémoire qui se porte seule.

3 - Quand le deuil est là, quand il faut accompagner un mort, quand il faut s’accompagner dans une épreuve de deuil, la parole est convoquée. Elle intervient, doit intervenir pour se hisser, autant que faire se peut, à hauteur de l’évènement. Certains veulent nous faire croire qu’il est facile de parler. Il suffirait de "laisser parler son cœur". Or, de toute évidence, le cœur ne parle pas de lui-même. Il est naturellement muet. Commotionné, il l’est encore plus. Il a besoin d’une langue, de mots, de ces innombrables "codes", "rites", "habitudes", "médiations" pour extérioriser en lui des émotions qui ne demandent qu’à se libérer. Ces outils d’expression font œuvre de décompression. Ils libèrent des sentiments qui, sans lui, n’existeraient pas. De quoi s’agit-il ? Cette compréhension passe, nous dit Jean-Louis Chrétien, par un effort de "traduction" : "Traduire, dit-il, c’est toujours se traduire, se porter soi-même." Traduire le langage muet du cœur, mettre des mots sur nos premières émotions, les comprendre, les enrichir, les mettre en forme. Cette révélation nécessite des médiations, des règles, des codes. Codes qui, lors d’un deuil, permettent, ajoute Philippe Ariès, grand historien de la mort, "le passage de la quotidienneté radoteuse et calme à l’intériorité pathétique".

4 - Face à la violence inhumaine, presque asociale, ressentie lors d’un deuil, les rites funéraires sont des "régulateurs de violence" (René Girard). Ils prennent en charge cette douleur grâce au déroulé d’une cérémonie, aux gestes des autres et de soi, aux paroles entendues. La cérémonie n’est pas la mienne, même si elle s’applique à moi. Elle me prend en charge, m’aide de l’extérieur et me décharge – au sens d’une catharsis et d’une assistance collective. Il y a là un rôle social de pilotage automatique.

5 - Mais ce recours aux rites est d’autant plus compliqué que, dans nos pays, depuis des décennies, la grammaire funéraire s’est perdue. La mort est là, mais nous ne savons plus lui parler, plus en parler ; n’avons plus les mots, les gestes, les attitudes. Désormais, les gens ne meurent plus ; ils disparaissent et disparaissent en silence. Alors comment faire ? Comment se dire ? Car, ce silence autour de la mort, du mort et des endeuillés est prédomageable à l’idée d’un homme en dialogue – dialogue avec les autres, avec lui-même, avec ce qui m’échappe et me relie.

6 - Il nous faut donc tout faire pour redonner la parole à la mort. Sans parole, la mort est une double perte : perte de la vie, perte de l’usage de la parole. Si nous perdons la parole, nous perdons la mémoire. Si nous perdons la mémoire (la mémoire de soi, la mémoire des autres, la mémoire à transmettre), nous en arrivons à considérer que plus personne ne laisse de traces dignes d’être gardées. L’homme passe sans bruits et disparaît comme une bulle de savon. Quant au devoir de transmission, il disparaît aussi. Notre actuelle immense fatigue nihiliste va-t-elle nous conduire à trouver normal de mourir comme une poussière balayée de la surface de la Terre ? Tel est l’enjeu. N’avons-nous pas à retrouver, en retrouvant la mort, le sens du mémorable singulier que nous sommes, et avec lui celui de la gravité ?

7 - L’animal est condamné à la répétition, l’homme à l’apprentissage. Qui dit apprentissage, dit culture, héritage, transmission et donc aussi école, éducation, religion, art. Il y donc un clivage, une ligne de séparation qui conduit l’animal à être seulement un "animal communicant" et l’homme a être aussi un "animal politique". La politique étant l’art de faire société, la manière d’organiser le "vivre ensemble", la façon de promouvoir cette transmission d’une génération à l’autre. Comment donc l’homme devient-il un "animal politique", un individu de transmission ? Comment entre-t-il dans un processus d’apprentissage, de liens, de relation, de culture ? Avant tout, lorsqu’il est confronté à l’insupportable certitude de devoir mourir.

8 - Face à cette certitude, deux attitudes possibles : le repli sur soi ou l’ouverture aux autres. Il y a repli quand est préférée la dislocation de tous liens au profit d’une affirmation impériale de ses désirs sur ceux des autres. Sade est à l’extrême de cette première attitude. Il s’appuie sur la mort comme horizon pour légitimer moralement la prépondérance de ses envies jusqu’à s’autoriser le meurtre. Soumis à la mort, il devient indifférent à tout ce qui n’est pas son bon plaisir. L’autre attitude (celle d’Aristote) consiste à cultiver en soi les forces de l’esprit pour faire corps, communauté, histoire. L’affirmation d’un "homme politique" (à savoir d’un homme social, urbain, culturel, communautaire) serait donc la réponse positive au choc de notre condition mortelle. D’un coté, donc, la mort conduit à l’éclatement, au repli, à l’anéantissement. De l’autre, elle conduit au "désir d’éternité" – avec son désir d’agrégation aux vivants (politique) et aux disparus (culture). D’un côté, tout est possible et l’individu survit. De l’autre, tout est souhaitable et l’individu existe, en ceci qu’il se tient au-dehors, qu’il ne coïncide pas avec sa nature mortelle – ce qui est le sens littéral de l’existence.

En somme, la vie dépend de la réponse que nous donnons à la mort

Soit nous lui sommes soumis et presque déjà morts. Soit nous lui échappons, par notre désir d’aller de l’avant, de poser des gestes, des paroles, des perspectives. Tout cela est au cœur des obsèques – quand elles permettent de donner du sens à ce cataclysme de la mort. Cela est au cœur du "sens" qui émerge du non-sens de la mort, quand l’humanité reprend le dessus et permet de n’être pas écrasé par le néant. Cela est au cœur des pratiques du "fait religieux".

Les opérateurs funéraires, avant que d’être des opérateurs, des techniciens, des professionnels, sont avant tout des accompagnateurs. Ils ne doivent jamais oublier ce travail qualitatif, qui efface, en quelque sorte, tous les autres. Et si ce travail passe par une compréhension du "fait religieux", loin, bien loin d’une neutralisation de l’espace funéraire, au nom d’une fausse conception de la laïcité, il importe alors d’aborder ces questions tranquillement. Le respect des croyances, pour éviter les impairs, est indispensable à une offre de qualité, de manière à redonner de la "pompe" à l’accompagnement funéraire.

Damien Le Guay

Philosophe, président du CNEF

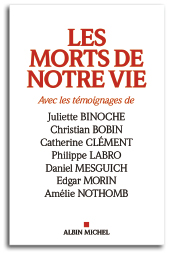

Dernier ouvrage publié : "Les Morts de notre vie", Albin Michel (avec Jean-Philippe de Tonnac)

|

Quand il faut évoquer la mort, nous savons que nous ne savons rien. Quand il nous faut parler des morts de notre vie - qui vivent encore en nous, habitent notre cœur -, les mots nous manquent. De cette perte, de la mort même, nous préférons ne pas parler. Et pourtant, les absents n’en finissent pas d’être présents. Nous en sommes les gardiens fidèles. À travers les entretiens qu’elles ont accordés à Damien Le Guay et Jean-Philippe de Tonnac, sept personnalités acceptent ici de témoigner : Juliette Binoche, Christian Bobin, Catherine Clément, Philippe Labro, Daniel Mesguich, Edgar Morin et Amélie Nothomb nous livrent avec profondeur et générosité leurs sentiments intimes, leurs croyances ou leur incroyance, leur philosophie de la vie. Au-delà des chagrins, des douleurs, ils disent tous le lien vital qui les relie à leurs morts – les morts de leur vie. L’extraordinaire diversité de ces paroles nous invite au partage pour être plus vivants. Damien Le Guay est essayiste et enseigne entre autres à HEC et à l’espace éthique de l’APHP. Président du Comité national d’éthique du funéraire, il a notamment publié aux éditions du Cerf : "Qu’avons-nous perdu en perdant la mort ?" (2003), "La mort en cendres" (2012), "Le fin mot de la vie" (2014). |

Résonance n°115 - Novembre 2015

"Les morts de notre vie"

"Les morts de notre vie"

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :